Японские записки. Часть 4 - Образование

Образование в Японии. Записки автомобильного диагноста

16.03.2010

У меня часто спрашивают: объясните, почему японцы такие умные?

Что на это можно ответить: кроме правильного питания и полезных морепродуктов, которые японцы потребляют в свежем виде в немыслимых количествах и которые, как сейчас доказали ученые, влияют на умственные способности, я бы в первую очередь выделил ВОСПИТАНИЕ и ОБРАЗОВАНИЕ. Что это такое и какие отличия японской системы образования от российской , мы и расскажем ниже.

В России за ребенка все решают родители: в какой детский сад пойти, какой иностранный язык учить, в школу с каким «уклоном» отдать ребенка. А в Японии каждый должен пробиваться сам. Разумеется, у них нет никаких бытовых трудностей, тогда как в нашем советском понимании «пробиваться» означало преодолевать бытовые трудности. У них существуют только трудности учёбы, поэтому каждый учится для того, чтобы сдать успешно экзамен, где он себя охарактеризует и где выяснится, в первую его поставят градацию или вторую, третью. Потом от этого будет зависеть: поступить в институт (престижный или менее престижный). Это определит всю его последующую жизнь. Если он будет учиться хорошо, то поступит в Токийский государственный университет (бывший Императорский). После окончания его ждёт престижная государственная служба. Это считается у них верхом карьеры. Если будет учиться похуже, то поступит в частный университет, где очень дорого, но зато меньше требования. Престиж такого диплома ниже, на престижную работу его уже не примут. Если он не поступит в институт, то станет служащим или буржуа, но и отношение к нему будет соответствующим. Вот так всё общество раздроблено по принципу того, как оно сдавало экзамены в детстве, поэтому сильная конкуренция начинается ещё с детского садика.

Основной задачей политики японского государства в сфере образования является воспитание и обучение творческой, неординарно мыслящей, гармоничной и духовно богатой личности.

Все компоненты образовательной системы (дошкольное, школьное, а так же высшее образование) взаимосвязаны и подчинены единой цели - передать подрастающему поколению традиционные моральные и культурные ценности современного японского общества (коллективизм, уважение к человеку и природе, стремление к максимальной творческой самоотдаче).

Немного истории. (из доклада Костина Евгения).

Первая реформа образования в Японии, заложившая основы формирования его современного облика, началась с принятием в 1872 г. Основного закона об образовании. Новая система образования, вводившая обязательное бессословное обучение, должна была способствовать раскрепощению воли и инициативы народа, ускорению модернизации японского общества, а так же – достижению провозглашенной цели- “обогащению и укреплению государства”.

В предвоенный период (30е-40е гг.) широкое распространение получило милитаристское образование. Над всеми учебными учреждениями, школьными программами и учителями устанавливался строгий государственный контроль.

Курсы по военной подготовке стали частью общеобразовательной программы и для мальчиков, и для девочек. На послевоенное время приходится вторая реформа образовательной системы.

В 1947 г. был принят “Основной закон об образовании”, в соответствии с которым обязательное обучение было продлено до 9 лет, школьная административная система подверглась децентрализации.

В июне 1871 г. было создано Министерство Просвещения. В 1872 г. правительство Мэйдзи разработало план реформы современной школьной системы в национальном масштабе и в августе провозгласило Закон об образовании. Основные цели этого закона четко представлены в Осейдасачешо (сопровождающей этот закон прокламации):

1. образование должно обеспечивать успешное продвижение человека по социальной лестнице

2. функция школ состоит в том, чтобы прививать патриотические чувства у каждого человека

3. все японцы должны обучиться практическим наукам, что, в конечном счете,

принесёт пользу обществу и поможет построить современное государство.

Я считаю, что эти три принципа японского образования надо поставить во главу угла образования в России. Чтобы они висели в каждой российской школе на самом видном месте, как в наше время в каждой школе на входе висели незабвенные слова В.И.Ленина: «учиться, учиться и еще раз учиться».

Реорганизация системы народного образования происходила по западному образцу. Во-первых, вводилась система обязательного обучения, составлявшая в то время 4 года. Эта система разрушила прежнюю сословную систему образования, которая была привилегией самураев и высших слоев общества. Во-вторых, провозглашалось, что развитие науки и образования будет проводиться не только в целях государственного управления, как это было прежде, а для “личного благосостояния каждого, завоевания положения в обществе и процветания в делах ”. И в-третьих, считалось, что наука и образование должны поднять волю и инициативу народа. Однако отменялся старый обычай, по которому расходы на обучение, одежду и питание покрывались правительством.

Правительство взяло за образец 3-х фазовую систему образования в США, учредив начальные, средние школы и университеты. С другой стороны, школьная административная система была заимствована из Франции: все учебные учреждения находились под сильным центральным контролем Министерства образования. Таким образом, к 1900 г. уже 80% детей соответствующего возраста ходили в школу (в 1872 г., до принятия Закона только 28%), а к 1910 г. показатель достиг почти 100 % отметки. Невиданное распространение школьной сети, которой были охвачены даже самые отдалённые горные деревни, проходило под непосредственным нажимом и принуждением властей. Этому способствовала также и глубоко укоренившаяся система господства и подчинения, система беспрекословного повиновения народа. Был установлен строгий государственный контроль над профессией учителя. С этого времени учитель приобретает статус государственного служащего, которому запрещается заниматься политикой. Значение введения новой системы образования заключалось в том, что полностью были ликвидированы старые княжеские школы, все частные школы обязывались получить разрешение властей, и была создана новая система просвещения, контролируемая государством.

Со вступлением Японии во Вторую Мировую войну милитаристское образование лишь усилилось: в школах ещё сильнее стали навязывать фашистские идеи расового превосходства японцев и мораль средневековых самураев – преданность военному долгу, самопожертвование во имя “великой Японии ”.

Часто меня спрашивают: как БУСИДО влияет на японских школьников? Бусидо – это кодекс чести дворянина-самурая. Влияние бусидо на школу выражается в том, что ученик должен не поддаваться трудностям, заниматься, не жаловаться, т.е. воспитывается духовная стойкость японца.

На послевоенное время приходится вторая реформа образовательной системы. Была внедрена система “6-3-3-4”:обязательное обучение в шестилетней начальной школе, в средней школе 1 степени (3 года) и второй степени (3 года), затем университет (4 года). Только учебный календарь по-прежнему остался специфически японским: начало учебного года, как в школах, так и вузах приходится на 1 апреля. И в настоящее время учебный год в Японии начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта следующего года. Он делится обычно на триместры: апрель-июль, сентябрь-декабрь и январь-март. Обычно получается 240 учебных дней. Каникулы у школьников бывают летом, зимой (до и после Нового года) и весной (после экзаменов). В сельских школах, как правило, бывают фермерские сезонные каникулы за счет сокращения летних каникул.

28 апреля 1952 г., после подписания Сан-Францисского мирного договора и возвращения суверенитета Японии, были переоценены недавние реформы, был сделан упор на сохранение традиционных японских ценностей. Например, был вновь введён курс морального обучения. Национальному образованию вернули духовную основу. Вот почему японская система образования, в основе которой лежит американская модель, не европеизировалась, а сохранила национальные особенности.

Большое внимание уделяется в Японии дошкольному образованию, ведь согласно утверждениям психологов, до семи лет человек получает 70% знаний и только 30% - за всю последующую жизнь. В детстве закладывается умение ребёнка контактировать с другими людьми, а это в японском обществе, сориентированном на ценности коллектива, очень важно.

Дошкольное образование по традиции начинается в семье. Для японских женщин главным по-прежнему остаётся материнство. После рождения детей жизненные вехи японки, чаще всего, определяются фазами жизни её детей (дошкольный период, школьные годы, поступление в университет и т. д.) Многие из японок говорят о том, что воспитание детей – это всё что им необходимо сделать, чтобы их жизнь была “икигаи” - имеющая смысл. Японка рассматривает эмоциональный контакт с ребёнком как своё основное средство контроля. Символическая угроза потери родительской любви является для ребёнка более воздействующим фактором, чем слова осуждения. Взаимодействию с другими людьми дети учатся в семье, наблюдая за своими родителями, однако практика приобщения детей к групповым ценностям осуществляется в детских садах и школах.

Японские воспитатели, обучая детей взаимодействию, формируют их в маленькие группы (хан),

что является наиважнейшей отличительной особенностью организации дошкольного воспитания. Эти группы имеют свои столы, свои собственные имена, выбираемые самими детьми, что побуждает их принимать решения, учитывая желания всех членов группы, и служат своеобразным подразделением для совместной деятельности. Группы (6-8 человек обоих полов) формируются не по способностям, а в соответствии с тем, что может сделать их деятельность эффективной. Детям прививается множество навыков: как смотреть на собеседника, как выразить себя и учесть мнения сверстников.

Японские дети продолжают обучаться групповому поведению и в младшей, и в средней школе. Так же класс разделяют на ханы (в среднем они переформировываются раз в 5 месяцев) и, когда учителя или учащиеся оценивают выполнение заданий, говорят о нравственных и других проблемах, они чаще обращаются к группе, а не к отдельным детям. Такая система помогает сохранить здоровье школьника, т. к. в гармоничных группах исключается дискриминация и связанные с нею стрессы.

В японских школах большое внимание уделяется физической культуре: любой школьник изучает, кроме легкой атлетики, настольный теннис, основы сумо, боевых искусств.

В школах регулярно устраиваются соревнования (с неплохими призами) в которых дружно участвует вся школа.

Очень любят Японцы и футбол.

А есть даже специальный праздник; «День спорта».

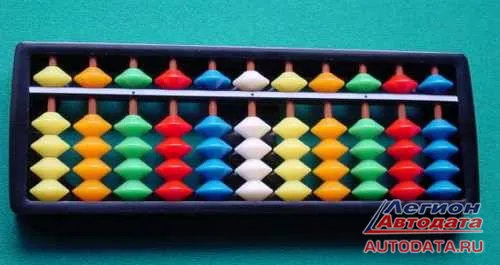

Дети широко вовлекаются в управление классом. Первые классы выбирают из числа учащихся наставников (тобан), которые меняются каждый день и, таким образом, каждый ребёнок бывает им. Развитию творческих способностей у детей способствует соробан - японские счёты.

И дело не только в приобретении и расширении навыков счёта в уме, усиливается концентрация умственной деятельности, Поэтому изучение соробана является обязательным для учеников третьего и четвёртого класса начальной школы. Расскажу немного подробнее о соробане: Соробан был преобразован из китайских счетов и представляет собой деревянные счеты, в которых всего 5 косточек в одном ряду. Четыре из них означают по единице, а пятая означает "пять". Таким образом, 4+5=9 , и этого достаточно для представления на линейке всех цифр от 0 до 9. Значащими считаются косточки, придвинутые к средней планке. Линейки расположены не горизонтально, как в русских счетах, а вертикально. Для десятичной позиционной системы это еще один плюс т.к. соответствует форме записи чисел слева направо, кстати, вычисления на соробане тоже ведутся слева направо, начиная со старших разрядов. Соробан и в наши дни не утратил своих позиций и даже распространяется по миру, благодаря своим замечательным качествам. Соробан развивает у школьников математические наклонности. Соробан занимает важное место в образовательной системе Японии и некоторых других стран. Одной из таких стран является Таиланд, куда недавно была поставлена большая партия соробана. Соробан - оптимальный по своим свойствам калькулятор. Он, в отличие от китайского суаньпаня или русских счетов исключает путаницу при вычислениях, так как дает однозначное представление цифр. Ни одну цифру нельзя отложить на счетах двумя способами. Именно это делает его доступным для понимания.

А феноменальные успехи, достигнутые многими японцами в обращении с соробаном, позволили педагогам и психологам сделать вывод, что этот нехитрый прибор стимулирует умственные способности ребенка, особенно математические. Недаром в международных школьных конкурсах по математике японские участники традиционно занимают призовые места.

Основные свойства зрительного внимания человека: распределяемость, избирательность, переключаемость. Человек может одновременно наблюдать и анализировать состояние нескольких предметов, но это число ограничено. Для разных людей по-разному, но в среднем в литературе эта цифра варьирует от 5 до 7 .

В контексте соробана - это умение быстро, "на глаз", определять число отложенных косточек на линейке. Соробан вполне отвечает этим требованиям, количество косточек на линейке -5. В японских счетах человек способен мгновенно, навскидку определять отложенную на линейке цифру. Кроме этих аргументов во многих источниках отмечают следующее: у людей длительное время пользующихся соробаном вырабатывается интересное свойство, они не смотрят на соробан, не прикасаются к нему, лишь только быстро водят пальцами иммитируя счет, а на самом деле с огромной скоростью производят вычисления в уме.

Ещё одним аспектом в стратегии социализации со стороны учителей начальной школы является формирование ребёнка как цельной личности. На занятиях, посвященных размышлению и самокритике, которые являются обязательной частью программы в большинстве классов, дети обсуждают, что им нравится и не нравится в школе, отмечают случаи своего плохого поведения, качество выполнения индивидуальных и групповых задач.

Таким образом, мы видим, что учитель выполняет множество ролей и несёт ответственность не только за обучение, но и за дисциплину детей, за проведение свободного времени учащимися, за множество других задач, которые в других культурах никак не связывают с понятием “обучения” и рассматривается как обязанность родителей или других структур. Поэтому японское государство проводит политику строго отбора выпускников вуза при назначении на должность учителя. В отличие от других стран, для того, чтобы стать учителем государственной школы, японский гражданин должен получить диплом учителя и пройти экзамены назначения учителем. Однако, “Япония - единственная из развитых стран мира, где зарплата учителя выше зарплаты чиновников местных органов власти. ” К сожалению, российским учителям об этом остается только мечтать. Ещё одной особенностью образовательной системы в среднем звене является то, что в учебном плане отсутствуют систематические курсы химии, физики, биологии, географии, истории. Вместо них изучаются систематические курсы естествознания и обществознания (однако, в новых программах уже предусматривается их дифференциация).

Наиважнейшей особенностью начального и среднего образования в Японии является понятие “кокоро”. Для каждого японца “кокоро” означает идею образования, которая не сводится только к знаниям и умениям, а способствует формированию характера человека. На русский язык “кокоро” можно перевести как сердце, душа, разум, менталитет, гуманизм. Всё японцы убеждены, что наиважнейшей, объективной основой образования в начальной и средней школах является обогащение детей “кокоро” и в меньшей степени знаниями и умениями (в отличие от более унифицированной старшей школы, где акцент делается на передачу необходимых для поступления в вуз академических знаний). В содержании понятия “кокоро” включается следующая проблематика: уважение к человеку и животным, симпатия и великодушие к другим людям, поиск истины, способность чувствовать прекрасное и возвышенное, обладать самоконтролем, сохранять природу, вносить вклад в развитие общества. Данный принцип пронизывает содержание всех программ, предметов, рутинную ежедневную жизнь.

Курс школьного обучения в Японии занимает 12 лет, и половина его приходится на начальную школу из-за исключительной сложности и трудоемкости изучения родного языка. Ученики должны усвоить 1850 иероглифов - минимум, установленный министерством просвещения (но даже для чтения книг и газет требуется знать гораздо больше - до 3 тысяч). Половиной этого иероглифического минимума нужно овладеть уже в младших классах.

К тому же каждый из иероглифов имеет несколько вариантов чтения и произношения.

Помимо иероглифов, в японском языке употребляются две буквенные слоговые азбуки по 48 знаков каждая, а также латинский алфавит. Немалых усилий требует и изучение истории своей страны. Ведь в Японии по сей день официальное летосчисление ведется не по европейскому календарю, а по годам правления императоров. Эти названия условных исторических эпох обозначаются иероглифами, нередко архаичными, которые также надо заучить. За шесть лет жизнерадостные крепыши успевают сильно перемениться.

Каждый день после занятий в обычной школе дети вновь отправляются учиться, но теперь уже в другую, необязательную школу, но крайне необходимую для перехода на следующую ступень средней школы и в университет. Эти школы называются "дзюку", в переводе - "школа мастерства", но правильнее было бы сказать - "репетиторская школа". Там специально нанятые учителя еще раз обьясняют детям то, что уже было сказано в школе днем, добавляя к этим знаниям новые, которыми можно блеснуть на экзамене.

Первые "дзюку" появились в Токио в XVII веке. Их открывали мастера живописи, традиционной каллиграфии, искусства владения мечом. В каждой из них обучалось несколько дворянских юношей, и занятия проходили спокойно, в созерцательном восточном духе.

Нынешние репетиторские школы избавлены от перенаселенности государственных школ (где в одном классе занимаются до 40-45 учеников), от казенщины и отчужденности в отношениях между школьниками и учителями. Маленькие "дзюку" порой состоят из 5-6 учеников, которые собираются на дому у преподавателя. Занятия в них проходят с 16:50 до 20:50, с понедельника по пятницу, а еженедельные контрольные обычно назначают на воскресное утро. Ведущие страховые компании даже предлагают специальные программы страхования от нагрузок. И если раньше учеба в "дзюку" требовалась для поступления лишь в самые лучшие университеты и школы, то теперь необходима и для зачисления в рядовые. В "дзюку" занимаются ученики от трех до восемнадцати лет, их посещает одна шестая часть младших школьников, половина средних и почти все старшие. Про оснащение классов электроникой, думаю говорить не надо:

Даже если бы месячная оплата посещения "дзюку" была выше нынешней - около 20 тысяч иен при средней зарплате 300 тысяч, - то родители без ропота сносили бы и ее: здесь не принято жалеть деньги на учебу детей, и такой способ вложения капитала считается самым надежным.

Годовой доход всех "дзюку" составляет немыслимую сумму в триллион иен, сопоставимую с расходами страны на военные нужды. Подобной системы в мире нигде нет.

Учебный год в Японии - самый, наверное, длинный: 240 дней. И несмотря на это, преподаватели задают на дом столько, что старшеклассники вынуждены сидеть над учебниками еще по 5-6 часов в день. Увильнуть невозможно. Бдительные родительницы, охваченные маниакальным стремлением определить своих детей в университеты, непременно престижные, не позволят чадам подняться из-за стола, пока вся домашняя работа не будет выполнена.

Попытаться ввести японских матерей в заблуждение - напрасный труд. Они не хуже самих школьников знают, что и сколько задано на дом, и не хуже учителей могут определить, полностью и правильно ли решена задача по физике или вызубрен параграф из курса географии. Нынешних мам недаром прозвали "кеику мама" - "мама, одержимая образованием". Такая мама не остановится перед тем, чтобы пойти в школу, когда заболел ребенок, сесть за его парту и дословно записать объяснения учителей по всем предметам. Дома она заставит ребенка выучить все "назубок". Японские семьи живут тесно. Родители с их разговорами, телевизор, возня братьев или сестер мешают заучивать наизусть. Выход из ситуации был найден удивительно прагматичный и бесчеловечный. Промышленность выпустила разборные деревянные ящики в рост сидящего человека с партой и электрической лампой внутри - этакие наглухо изолированные от внешнего мира одиночные камеры. Отпирается только снаружи: не вызубрил - не выйдешь. В стране помимо государственных школ действует неширокая сеть частных, в которых вообще нет переводных экзаменов от первого класса до последнего, и родители, желающие уберечь своих детей от стрессов и перегрузок, могут отдавать их туда. Однако мало кто пользуется услугами этих школ, большинство предпочитает с малых лет бросать детей в пучину конкурентной борьбы. Ведь в японском обществе ценят только деловые качества человека, воспитанные трудом, и ничто другое - ни заверения в преданности общему делу, ни угождение начальству, ни телефонный звонок министра - не в силах изменить этот стереотип. Конкурс в самые престижные учебные заведения столь велик, что газеты употребляют выражение "экзаменационный ад". Для подготовки к вступительным экзаменам в "дзюку" устраивают так называемые "церемонии мужества", в ходе которых ученики с повязками на головах (на них пишется девиз школы) кричат изо всех сил: "Я поступлю!"

В Японии считается святым принцип недопустимости коррупции. Родители ни в коей мере не вмешиваются и не устраивают ребёнка в институт, потому что это считается позором. Теперь перенесите это на Россию: у моих нескольких знакомых семей дети в этом году заканчивают 11 класс. И при встречах у них одна основная животрепещущая тема: как устроить ребенка в институт и сколько это будет стоить. Грустно…

Японские школьники не учатся, а учат. Именно учат: исторические факты - все подряд по хронологической таблице; английские слова - по словарю, страница за страницей; названия станций на главных железнодорожных магистралях - по расписанию поездов: маршрут за маршрутом.

На экзамене по истории Японии необходимо знать хронологию событий, имена императоров, предводителей восстаний. Но не дай Бог изложить СОБСТВЕННЫЕ предположения о причинах этого восстания - экзаменаторы провалят абитуриента, им нужен прилежный, покладистый и обязательно дисциплинированный ученик, покорно выполняющий задания.

Другое дело - блеснуть на экзамене по философии, цитируя наизусть труды философов, например Канта. И не важно, что вы ничего не понимаете из написанного в "Критике чистого разума", главное, что вы без запинки декламируете: "В метафизической дедукции априорное происхождение категорий вообще было доказано их полным совпадением со всеобщими логическими функциями мышления".

В 1985 году проводился опрос среди школьников. Оказалось, что 60 процентов из них никогда не чистили для себя даже яблока, не приготовили ужин и не накрыли на стол. Они зубрят по 10 часов в сутки. По самым скромным подсчетам, 200 тысяч маленьких японцев ненавидят школу.

30 тысяч из них даже отказываются в нее ходить. Сейчас ситуация изменилась ненамного. Учеба в японской школе - это неустанный труд. Только он поможет лучше конкурентов сдать очередной экзамен, поступить в более престижную школу, университет, а оттуда - в процветающую фирму. Но и университет надо выбирать уже сейчас, в школе, определив будущую специальность, чтобы за десятилетие успеть набрать максимальное количество баллов. Проблема главного жизненного выбора ложится на худые мальчишеские плечи непосильным грузом.

Для девочек же, в отличие от мальчиков, двенадцать школьных лет становятся годами безоблачного счастья.

После уроков, когда мальчишки сидят по домам над книжками или занимаются в "дзюку", школьницы выстраиваются у модных магазинов,

подолгу засиживаются в кафе и чайных. Главное предназначение женщины, считают здесь, - это все-таки не служба, а материнство. Разумеется, девушка должна поработать несколько лет в коллективе, чтобы узнать жизнь, но только до замужества.

Для школьниц издают специальные книжки, выпускают кинофильмы. Главная тема одна - самоотверженная любовь, сбывшиеся мечты.

В старших классах для девушек отводится гораздо меньше вакансий, и у них еще меньше шансов поступить в престижные университеты. Правда, в Японии действует инициативная группа "За подлинное женское равноправие в школе", но, похоже, она совсем не обречена на успех, поскольку дело здесь в национальных традициях, которые в Японии священны. Традиции не подлежат изменению, как не подлежит перекрою фасон школьной формы, который существенно не изменялся уже более 100 лет. Для мальчиков это черные мундиры, в чем-то сходные с прусскими, для девочек - синие матроски.

Согласно предписанию Министерства образования, науки и культуры в средней школе последней ступени используется вузовская система оценки знаний. Это означает, что каждый ученик должен набрать не менее 80 зачетных единиц (кредитов) для получения свидетельства об окончании полной 12-летней средней школы (Kotogakko). Например, по итогам изучения каждого из двух курсов японского языка и современной японской литературы дается по 4 кредита, за лексикологию японского языка и лекции по классическому языку - по два кредита.

Система высшего образования в Японии.

В Японии высшее образование считается обязательным и оно как бы слито с системой профессионального образования. Система высшего образования включает в себя следующие основные четыре вида образовательных учреждений:

. университеты полного цикла (4 года);

. университеты ускоренного цикла (2 года);

. профессиональные колледжи;

. технические институты.

В университетах полного цикла обучение продолжается 4 года, однако на медицинском и ветеринарном факультетах - 6 лет. После окончания основного 4- летнего курса обучения в университете выпускник может поступить в магистратуру или докторантуру. Срок обучения в магистратуре в японских вузах - 2 года. Докторантура предполагает 5 лет обучения. Японские вузы имеют уникальный в мире институт "студента-исследователя" - кэнкюсэй. Это значит, что студент, поставивший перед собой цель получения научной степени, имеет возможность заниматься исследовательской работой в выбранной им конкретной области знаний в течение от 6-ти месяцев до 1-го академического года. Существуют 3 основных вида студентов-исследователей:

- студент, который продолжает обучение в другом университете по соглашению с университетом, где он проходил основной курс;

- студент-иностранец, который может быть принят в университет для подготовки к сдаче вступительных экзаменов сроком до 2-х лет, но без последующего продления своего пребывания в Японии; в этом случае студент может вернуться домой и через некоторое время вновь запросить въездную визу для поступления в университет.

Университеты ускоренного цикла. В университетах ускоренного цикла срок обучения составляет 2 года, но для желающих получить специальность медицинской сестры срок обучения составляет 3 года. Около 60% студентов университетов ускоренного цикла составляют девушки. Они специализируются на таких направлениях, как экономика, литература, иностранные языки, педагогика, социальная защита. В последние годы в Японии особой популярностью пользуются общественные науки.

Профессиональные колледжи. Этот вид высшего образования в Японии ориентирован на тех, кто желает получить узкотехническое образование. Срок обучения в этом случае не более 3-х лет.

Технические институты. Срок обучения в таких институтах составляет 5 лет, и они дают широкую техническую подготовку своим студентам. Выпускники таких институтов устраиваются на работу на фирмы и исследовательские центры, связанные с разработкой новой передовой технологии и ноу-хау. В технических институтах готовят также специалистов торгового флота.

В последние годы Министерство высшего образования Японии "Момбусё" стало уделять особое внимание краткосрочным формам получения специального образования для студентов-иностранцев. Предусмотренные сроки пребывания в стране при этом могут составлять от 1-го семестра до 1-го года. Около 20 частных университетов Японии предоставляют в настоящее время возможности для получения такого образования. Однако их количество быстро растет, в том числе за счет подключения и государственных вузов. При этом государство и частные фонды выделяют стипендии и иные виды материальной помощи на условиях, предусмотренных для студентов полного цикла обучения.

Краткосрочные варианты получения образования в Японии ориентированы на такие области знаний, как японский язык, японская культура, экономика, обществоведение. Поскольку программа подготовки по этим направлениям предусматривает ограниченный временной отрезок (до 1 года), то она ведется на английском языке в цепях получения максимума знаний за минимальное время. В случае хорошего знания японского языка студенты-“краткосрочники” могут посещать лекции, читаемые для японских студентов данного вуза. Гарантом приглашения студентов - краткосрочников выступает вуз, имеющий соглашение по приему студентов-иностранцев. Однако в ряде случаев гарантом могут выступать и преподаватели вуза как частные лица. Студент - краткосрочник, выезжая на стажировку в Японию, может не прерывать своего обучения в вузах России.

Для получения звания магистра студент должен закончить 2-летнее образование, представить магистерскую диссертацию и получить за нее положительную оценку, а также сдать экзамен по специальности. Срок пребывания в аспирантуре составляет 3 года, но после 2-летнего обучения в магистратуре. Аспирант считается окончившим аспирантуру, если он представит докторскую диссертацию с положительной оценкой и сдаст экзамен по специальности.

Организация педагогического труда в Японских школах В японской школе учителю традиционно отводится весьма почетная роль. В основе этого лежит конфуцианский культ почитания старейшин. Японское слово учитель ("сэнсэй") в дословном переводе означает "ранее рожденный". Школьный учитель не только передает знания, он предстает воспитателем, наставником подростков в их первых шагах на жизненном пути. Не случайно, поэтому в японских школах работают в основном мужчины.

Эмансипация постепенно захватывает и эту сферу, но до настоящего времени в начальной школе Японии (1-6-й годы обучения) работают более 40 процентов мужчин, в неполной средней школе (7-9-й годы) - 65 процентов, в полной (10-12-й) - 80. А что касается управления работой школы, то положения директора не удалось достичь и трем процентам женщин.

Чтобы поддержать высокую престижность учительской профессии, повысить качество преподавания, в Японии используются различные формы материального стимулирования труда учителей. Впервые приступая к работе, учитель, окончивший учительский колледж (2-3 года обучения), зарабатывает ежемесячно 165 тысяч иен (10 тысяч иен равняется 75 долларам США), а обладатель диплома университета (4 года обучения) в тех же условиях зарабатывает около 190 тысяч иен в месяц. Но это только начальная сумма, которая увеличивается по мере выплаты разнообразных пособий. В течение трудовой жизни учителя заработная плата увеличивается примерно в два с половиной раза. Регулярные премии учителям выплачиваются несколько раз в год. Общая сумма премиальных составляет примерно половину всей зарплаты.

Помимо того, всем учителям, имеющим семью, выплачивается ежемесячное пособие: без детей - 15 тысяч иен, за 1-2 детей - по 4,5 тысячи иен и по 1 тысяче иен за каждого следующего ребенка. Если же учитель не состоит в браке, но содержит ребенка, он получает 10 тысяч иен. Учителям, работающим в районах, где стоимость жизни наиболее высока, каждый месяц выплачивается компенсация. В малокомплектных школах удаленных районов каждый рабочий день оплачивается дополнительно. Для тех учителей, которые имеют собственный дом или вынуждены снимать дорогую квартиру, выплачивается компенсация до 10 процентов месячной зарплаты.

Несмотря на существующую в японской школе обязательную систему повышения квалификации, здесь поощряется самообразование учителей. Тем, кто по собственной инициативе посещает вечерние занятия или занимается заочно, выплачивается пособие в размере около 1/10 месячного заработка.

Поистине при таком вознаграждении труд на благо общества приобретает особую значимость. Вот только продолжительность рабочего дня японского учителя достигает порой 13-14 часов.

Вот вкратце и все о системе образования в Японии. Теперь примерьте все вышесказанное и написанное к себе: потратили вы лично такое количество собственных усилий, чтобы получить достаточное для вас образование? Нашли вы свое икигаи ? Я рад, если хоть 5% читающих эту статью затратили десятую часть усилий рядового японского школьника для достижения «своего места под Солнцем». Думаю, что после прочтения этой статьи, у вас будет меньше вопросов: «почему японцы такие умные». ☺

Гордеев Сергей Николаевич

Свердловская обл., Белоярский р-н, с. Кочневское ул.

Садовая 33 тел.: 8 902 444 23 35

Ник на форуме Легион-Автодата

FERMER

© 1999 – 2010 Легион-Автодата